夏天一到,很多人觉得肩膀酸、腰背紧,就喜欢去拔个罐,觉得“出出痧、排排湿”,人就会轻松不少。社区的理疗店、美容院,甚至有些人在家里也备着拔罐器,闲来没事就给自己“上两罐”。拔完皮肤一片紫红,大家还互相比较颜色深浅,仿佛颜色越深,湿气就被“吸走”得越多。

但你知道吗?拔罐虽是常见的传统调理方法,可不是哪里疼就能拔。尤其有两个位置,一旦随便下手,不仅达不到调理的作用,反而可能损伤健康。

这2个位置,一拔就容易出事

拔罐之妙,在于巧妙运用负压之力,对皮肤与浅层组织形成精准刺激,进而有效激活局部气血,推动血液循环顺畅无阻。然而需明确,人体并非每个部位都能承受此类刺激。不同区域组织特性有别,有些部位敏感脆弱,强行刺激恐引发不良后果。

中医和现代解剖学都提醒,以下两个位置要格外小心:

脊柱正中线位置:脊柱两侧的肌肉可以拔,但正中那条骨性突起的“棱线”是绝对不能直接拔的。因为那里皮下组织薄,几乎没有缓冲层,拔罐容易引起皮肤损伤,还可能刺激到脊髓传导,导致神经反应异常。

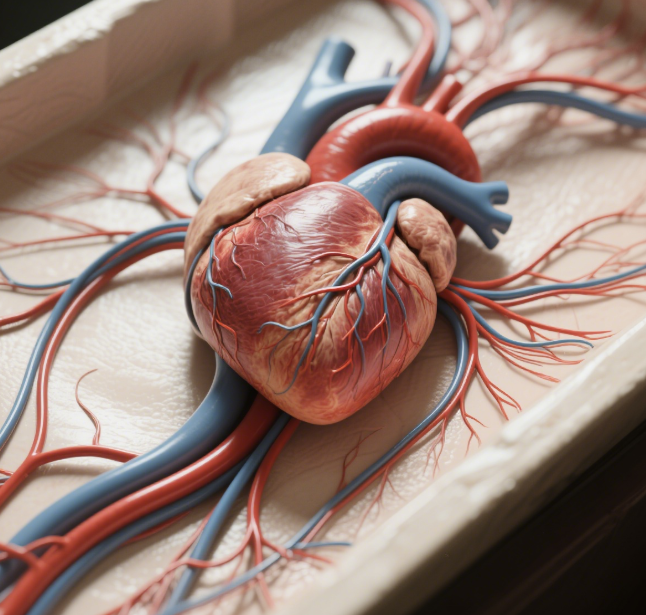

心前区(胸骨中下段):心脏所在的区域皮肤、肌肉都很薄,胸骨下方就是心脏和大血管。拔罐在这个位置,会让局部受到直接压力和负压作用,可能引发心律不齐、胸闷,甚至对有心脏病基础的人造成风险。

很多人是“哪里疼就拔哪里”,比如心口闷就拔胸口、腰酸就拔脊柱正中,这是非常危险的习惯。拔罐并非越直接、越疼的地方效果越好,而是要避开这些结构特殊、器官重要的区域。

拔罐并不是“万能排湿”

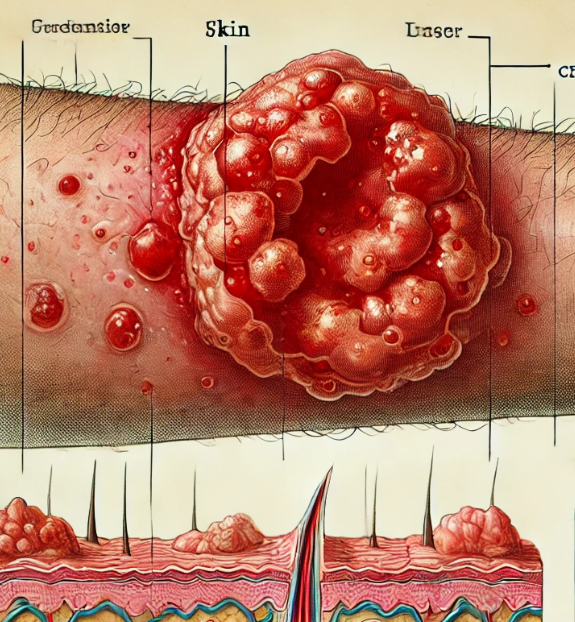

很多人误以为拔罐就是把湿气、寒气、毒素“吸出来”,所以看到皮肤颜色变深就觉得有效。其实,拔罐后的颜色变化主要是毛细血管破裂、血液渗出形成的瘀斑,跟湿气多少并不直接相关。

此外,拔罐只是局部刺激,对慢性疼痛、轻度肌肉劳损有一定缓解作用,但对全身系统性疾病几乎没有直接治疗效果。如果身体总是反复出现酸痛、沉重感,与其一拔了之,不如先去查明原因。长期依赖拔罐代替检查和治疗,可能会耽误病情。

想安全拔罐,这些要注意

避开禁区:脊柱正中线、心前区、颈动脉区域、皮肤破溃处,都不能拔。控制时间:一般5-10分钟为宜,时间过长反而增加皮肤损伤风险。注意体质:孕妇、严重贫血者、凝血功能异常者不宜拔罐。频率不要太高:同一部位至少间隔一周以上,让皮肤有充分恢复时间。拔罐是老祖宗留下的调理方法,用得对,可以帮忙缓解不适;用得不对,就可能成为健康的“隐形杀手”。

记住,再喜欢拔罐,也要避开脊柱正中线和心前区,别拿身体要害做试验。身体发出的不适信号,不是靠颜色深浅来判断,更不能一味“哪里痛拔哪里”。健康的前提,是懂得保护自己的身体边界。拔罐可以,但得科学、得安全。

九融配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。